ドライマウス外来について

ドライマウスとは、さまざまな原因により主に唾液の分泌量が少なくなり、口の中が乾燥状態となることです。唾液量が少なくなると口腔内に細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因ともなります。また、唾液分泌が減らなくても乾燥感やのどの渇きを感じる場合もあり、これらもドライマウスに含められます。

若年者では少ない病気ですが、50歳以上で多くなります。日本では口の乾きを感じている人が、数百万人~数千万人いると推測されています。また、ドライマウスの原因が全身的な内科疾患に起因するケースも考えられ、適切な診断が必要となります。

| 症状 | 口腔内が乾燥している、唾液が出ない、食べ物が飲み込みにくい |

|---|---|

| 治療法 | 保湿剤、含嗽剤、唾液分泌促進剤、モイスチャープレート |

| 検 査 | 唾液分泌量の測定、口唇生体検査、血液検査 |

| 担当科 | 高齢者歯科 本館6階 (TEL)06-6910-1081 |

| 診療日 | 月曜日~金曜日(午前8:45~11:30、午後1:30~3:00) |

| 料 金 | 「保険診療」*ただし、保湿剤等医薬部外品は別途購入 |

ドライマウスの自己チェック

まず、この病気の簡単な自己チェックをしてみましょう(表1)。

このような症状がみられれば、ドライマウスの可能性があります。一度歯科診療所や専門病院を受診してみましょう。

表1 ドライマウスの簡易自己診断

- 水をよく飲む

- 夜中に渇きで目が覚める

- 乾いた食物が咬みにくい

- 食物が飲み込みにくい

- 今までと味が違う

- 口の中がネバネバする

- 入れ歯で歯ぐきが傷つく

ドライマウス(口腔乾燥症)とは

ドライマウスは、何らかの原因で唾液の分泌量が少なくなり口の中が乾いた状態になることを指し、通常それが持続している場合です。また、口呼吸などで乾燥が生じたり、糖尿病や脱水でのどの渇きを感じたりしますし、さらに精神科的疾患でも乾燥を訴えることがあり、これらも広義のドライマウスに含まれます。

では、唾液の分泌量がどれくらいになると口腔乾燥感が生じるのでしょうか?

分泌量の測定は、安静時唾液(じっとリラックスした状態で分泌される唾液)か刺激唾液(あごや舌の運動時に分泌される唾液)で行います。刺激唾液にはガムテストとサクソンテストの2通りの測定方法があります。ガムテストは10分間ガムを嚙み、分泌された唾液を容器に吐き出し計測します。正常人は10mL(10cc)以上となっています。サクソンテストは2分間ガーゼを一定のリズムで咬み、ガーゼに浸み込んだ唾液の重さを計測します。正常人は2g以上となっています。これらの値を下回ると口腔乾燥症が疑われます。

また、安静時唾液はリラックスした状態を15分間保った後に、口の中にたまった唾液を容器に吐き出し計測します。正常人は1.5mL以上となっています。刺激唾液に比べ大分少ないのがわかると思います。

ドライマウスの症状

自覚症状(自分で認識する症状)と他覚症状(医療者側からみた症状)に大別されます。自覚症状は最初の「ドライマウスの簡易自己診断」でチェックされたような項目が主となります(表2)。

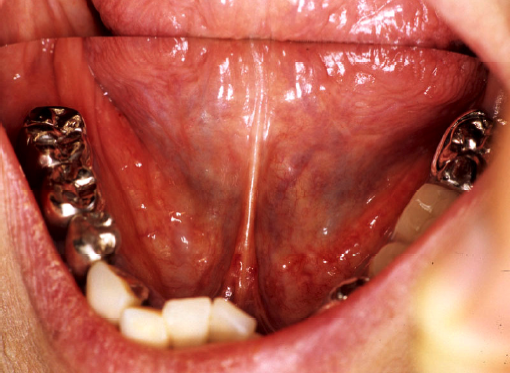

また、他覚症状(表3)としては口腔内の乾燥状態、口を開けてもらうと見る間に歯肉や舌が乾燥してくること(図1)や、舌の表面がひび割れ(図2)やつるっとなったり(図3)、あるいは口の中に白いカビが生えたような状態(図4)になったりすることがあります。

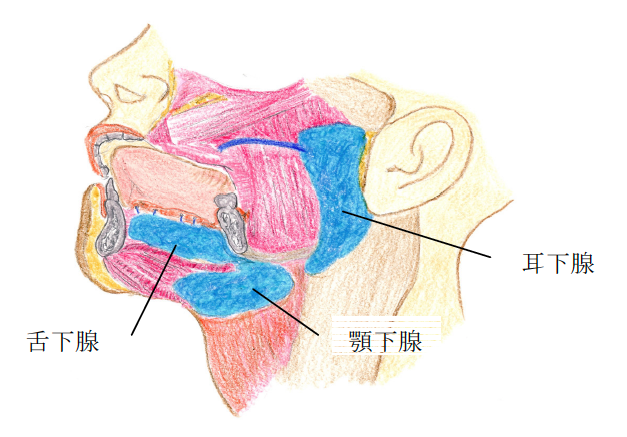

これら以外にも、耳下腺や顎下腺の場所が腫れていたり、料理の味が変わったように感じたりすることもあります。このように口の乾きだけでなく、いろいろな症状を示すのがドライマウスです。

表2 ドライマウスの自覚症状

- 口が乾く

- 口がねばつく

- 唾液が溜まっている

- 水をよく飲む

- 話しづらい

- 食事しづらい

- おいしくない

- 舌が痛い

- 口臭が気になる

- 寝ていると口がからからになる

- 入れ歯が合わなくなる

- 入れ歯で口の中が傷つきやすい

- 虫歯や歯周病になったり、増悪する

表3 ドライマウスの他覚症状

- 明らかに口が乾燥している

- 大唾液腺の開口部から唾液が流出しない

- 唾液が泡状になったり、ねばついている

- 舌表面の乳頭が消失し、つるっとしている

- 舌の表面が荒れている

- カンジダ症がみられる

図1 舌、口底の乾燥

図2 ひび割れた舌

図3 つるっとなった舌

図4 白いカビ状(カンジダ症)

ドライマウスの原因

種々の原因が挙げられます(表4)。しばしば幾つかの原因が重なっていることもあり、また明らかな原因がわからない場合もあります。これら原因の中で最も多いのは薬剤の副作用とされています(表5)。とくに循環器用薬と精神科用薬が多く、これらと他の因子が重複すると、口腔乾燥を生じやすくなります。このため、ドライマウスでは全身疾患の既往や服用薬剤について詳しく調べる必要があります。全身疾患としては糖尿病や腎臓疾患、さらにシェーグレン症候群などがあげられます。シェーグレン症候群は自分の免疫細胞が分泌腺(唾液腺や涙腺などですが、これら以外にも関節炎や間質性肺炎などを起こすこともあります)を非自己と誤認して、攻撃・破壊する自己免疫疾患の一つです。

ドライマウスを診断する時は、まずシェーグレン症候群か否かの検査から始まります。これは用いられる薬が、シェーグレン症候群とそれ以外の原因の口腔乾燥症では異なるからです。口腔癌や咽頭・喉頭癌では放射線治療がよく行われますが、放射線が照射される領域にはしばしば唾液腺が存在し、照射を受けると非可逆性の唾液腺組織の破壊が生じることがあります。また、精神的ストレスも影響するので、規則正しい生活や運動、バランスのとれた食事、周囲との十分なコミュニケーションなども重要です。

表4 ドライマウスの原因

- 薬剤の副作用

- 糖尿病や腎臓疾患

- 膠原病(特にシェーグレン症候群)

- 放射線治療後

- 中枢や末梢神経障害

- 精神的ストレス

- 筋力の低下

- 口呼吸

- 加齢

表5 ドライマウスを生じる薬物

循環器用薬

- 降圧利尿薬

- 交感神経抑制薬

- 血管拡張作用薬

- 抗狭心症薬

- 昇圧薬・低血圧症治療薬

精神科用薬

- 催眠・鎮静薬

- 抗不安薬

- 抗精神病薬

- 抗うつ薬

- 抗躁薬

- 精神刺激薬

- 抗めまい薬

- 抗てんかん薬

- 痙縮・筋緊張治療薬

- 抗パーキンソン薬

- 自律神経系作用薬

抗アレルギー薬

- 抗ヒスタミン薬

呼吸器用薬

- 呼吸促進薬

- 気管支拡張・喘息治療薬

- 鎮咳薬

- 去痰薬

解熱・鎮痛・抗炎症薬

消化器用薬

- 酸分泌抑制薬(制酸剤)

- 健胃薬(ドライマウスの臨床、医歯薬出版より)

ドライマウスの診断

ドライマウスの診断は、その原因が何かを探すことから始まります。問診、自覚症状や他覚症状からドライマウスが疑われますと、唾液分泌量が減少しているのか、正常なのかを、分泌量を測定して診査します。そして、正常であれば口呼吸や精神科的疾患などを疑います。一方、減少していれば、放射線治療後や脳血管障害などの明らかな原因を除外し、シェーグレン症候群か否かの検査を行います(表6)。

以上の唾液分泌に関する検査、口唇唾液腺生検、血液検査および眼科検査のうち、2項目以上異常があればシェーグレン症候群と診断されます(1999年のシェーグレン症候群日本改定診断基準)。また、これら以外にも必要に応じてカンジダ菌の検査、MRI検査、リウマチ因子の検査、心理検査なども行われます。そして、シェーグレン症候群が否定されれば、それ以外の薬剤性、全身疾患、神経性、加齢などについて検索を行いますが、原因不明ということもあります。

表6 ドライマウスの検査

- 唾液分泌の検査

唾液量の測定

- 血液検査(抗La/SS-B抗体、抗Ro/SS-A抗体)

- 口唇唾液腺生検(口唇の小唾液腺を採取して顕微鏡で調べる)

- 眼科検査(涙腋分泌や角結膜の検査)→眼科で施行

ドライマウスの治療

図5 モイスチャープレート

口腔を潤す唾液

1.唾液はどこから、どのようにして分泌されるか

図6 大唾液腺

唾液は唾液腺という唾液を産生する組織で作られます。そして、唾液腺には大唾液腺と小唾液腺があります。大唾液腺は耳の前下方にある耳下腺、顎(あご)の下にある顎下腺および口の底にある舌下腺の3つに分けられ、これらが左右対称にあります(図6)。そして、そこで作られた唾液は耳下腺管や顎下腺管という管を通って、それぞれの開口部から口腔内に分泌されます。また、唾液は産生される唾液腺によってその性状が異なり、耳下腺から分泌される唾液は「さらさら唾液」、舌下腺は「ねばねば唾液」、顎下腺はそれらの中間で「混合唾液」と言われています。一方、口の中の表面を覆う粘膜の直下にはたくさんの小唾液腺が存在し、それぞれの部位によって口唇腺、頬腺、口蓋腺、前舌腺、後舌腺、エブネル腺などと呼ばれます。口唇、頬、前舌腺から分泌される唾液は「混合唾液」、口蓋腺と後舌腺は「ねばねば唾液」、そしてエブネル腺は「さらさら唾液」です。

唾液の分泌は自律神経(交感神経と副交感神経)によって支配されています。両方の神経とも刺激されると唾液分泌促進に働きますが、交感神経刺激では水分が少なくタンパクなどの高分子物質を多く含む唾液が、また副交感神経刺激では水分が多く電解質を含む唾液が分泌されます。スポーツや緊張時は交感神経が興奮している状態ですので、水分が少ない唾液が分泌され、口が乾いた状態になるわけです。

2.唾液の量

1日あたり1~1.5リットル分泌されます。その内訳は顎下腺からが約65%と最も多く、次いで耳下腺 20%、舌下腺 10%、小唾液腺 5%と言われています。

また、唾液の分泌は安静時や睡眠時には少なく、食事時や会話時などには多くなります。前者を安静時唾液、後者を刺激(反射)唾液と言います。安静時唾液分泌量は1分間に0.1~0.3mL必要とされ、唾液分泌量が通常の1/2以下になると、口腔乾燥が生じると言われています。なお、刺激時には耳下腺唾液が多くなります。

3.唾液の役割

唾液にはいろいろの重要な役割や作用があります(表7)。逆に言えば、唾液が少なくなると、これらが障害されることになります。

表7 唾液の役割

- 口腔粘膜や歯を湿潤させ、保護する

- 会話や食事などの機能性を高める

- 食物に水分を与え、咀嚼しやすいようにする

- 食塊形成を容易にして、嚥下しやすくする

- 食物の栄養素の吸収や味覚に関与する

- 口腔内の清掃や抗菌物質で健康を守る

- 入れ歯の安定に役立つ