秋山 広徳

アキヤマ ヒロノリ

歯科放射線科ではALARA(as low as reasonably achievable)の原則、つまり放射線被曝を「合理的に達成可能な限り低く」するための原則に基づき、正当化および最適化に留意したエックス線撮影を行います。また歯科放射線専門医による画像診断レポートを作成し院内に配信しています。人間ドックや医科領域は、放射線科専門医・放射線診断専門医(関西医科大学放射線科)の応援医師による読影がなされています。

秋山 広徳

アキヤマ ヒロノリ

専門・資格

・日本歯科放射線学会指導医・専門医・認定医

・日本歯科放射線学会口腔放射線腫瘍認定医

小滝 真也コタキ シンヤ

専門・資格

・日本歯科放射線学会専門医・認定医

口内法エックス線撮影は、口腔内にフィルムやIP(イメージングプレート)を挿入し撮影する方法です。歯科において最も多用される撮影法です。パノラマエックス線画像より精細な画像が得られます。

パノラマエックス線画像では、上下顎の歯列のみならず、顎関節、上顎洞を描出可能です。

そのため、むし歯、歯周病、埋伏歯、顎関節症、歯性上顎洞炎、嚢胞、良性腫瘍、悪性腫瘍のスクリーニング検査として使用されています。

撮影は15秒程度で、被曝線量としては2-3日の自然放射線量とほぼ同等の実効線量で撮影できます。

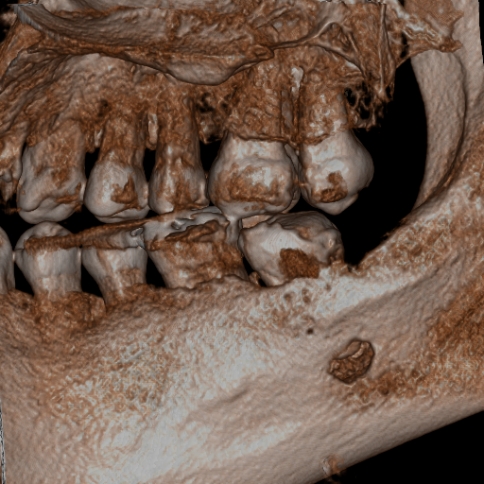

歯科用CBCT撮影は、口腔内のより詳細な3次元的画像を得ることができます。中央画像検査室では正当化、最適化に努め、被曝量に配慮し、日本歯科放射線学会の歯科用コーンビームCT(歯科用CBCT)の臨床利用指針に従った撮影を行っています。

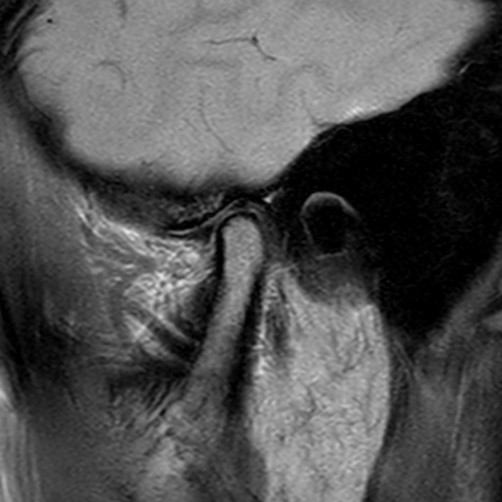

3テスラMRIを導入いたしました。従来と同じ15分程度の検査時間で、より高精細な顎関節のMRI検査(50画像から350画像に変更)が可能となりました。開口時と閉口時を撮像し関節円板の動き、下顎頭の形態、下顎窩の形態などを診断します。開業歯科医院の先生方からの検査依頼も受け付けています。詳細は歯科画像検査依頼をご覧ください。

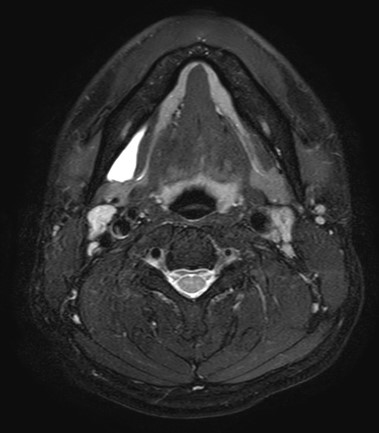

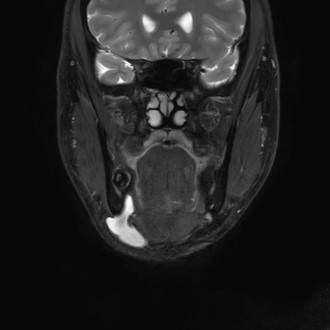

3テスラMRIによる頸部を含む顎顔面領域の検査を実施しています。検査時間は20分程度で、造影剤を用いる検査の場合は45分程度となっています。顎顔面領域の嚢胞、良性腫瘍、悪性腫瘍、炎症性疾患などを主として対象とします。

以前より10㎝広い70㎝ボアを採用しており、検査時の圧迫感が軽減されています。3テスラMRI導入により頸部MRAを含めた検査を実施しており、脳ドックに追加可能な脳健康測定プログラムである「BrainSuite」も導入しています。 脳ドックに関しては、関西医科大学天満橋総合クリニック(TEL:06-6943-2260)へお問い合わせください。

| 連絡先 | 06-6910-1074 |

|---|---|

| 場所 | 本館 3階 中央画像検査室 |

大阪歯科大学歯学部

歯科放射線学講座