大阪歯科大学

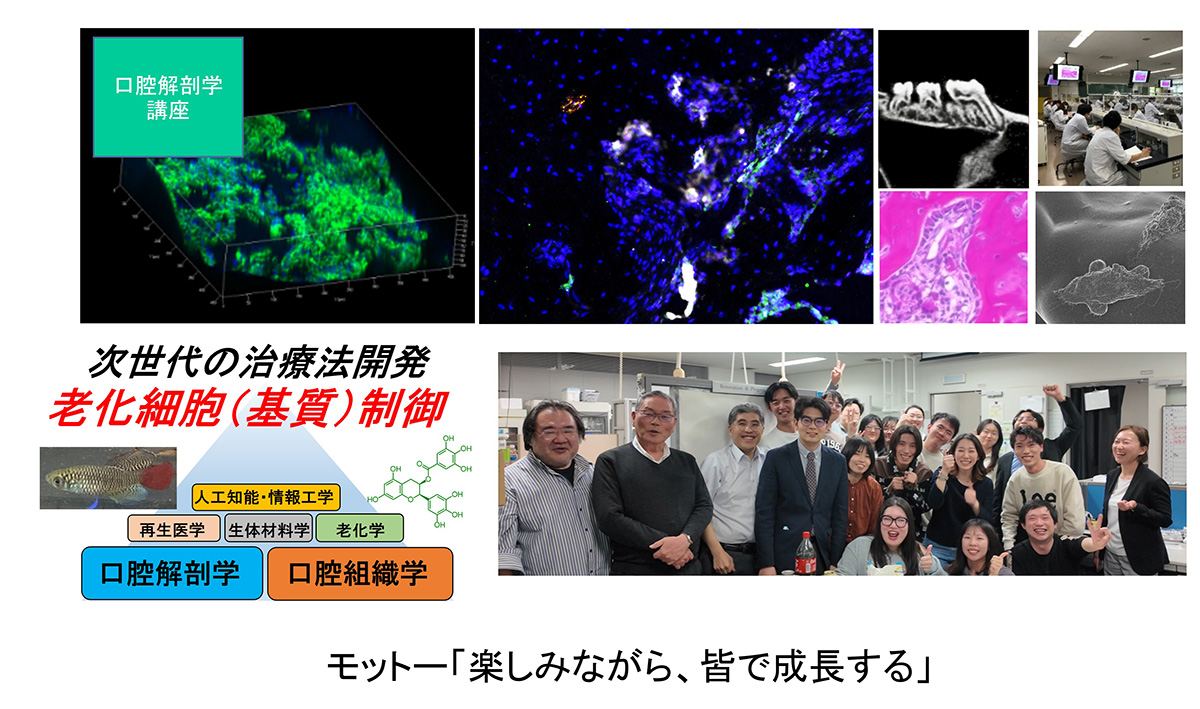

口腔解剖学講座

歯学の基礎と老化現象への学びを通して、次世代医療開発へ道を拓く

~顎顔面・歯科領域の「次世代の治療法」を自分の手で創り出してみませんか?~

学生の皆さん、口腔医学に詳しくない歯科医師が患者さんから信頼を得ることはありません。口腔解剖学講座では、口腔医学(歯学)の入り口となる、歯の形態や歯列・咬合に関する「口腔解剖学」と、歯・歯周組織の発生過程や正常組織に関する「口腔組織学」を担当しています。これらの知識を入り口として、口腔医学の知見を盤石なものにしていただきたいと思います。口腔医学は、高校までに学んだ学問と異なるため最初は大きく戸惑うかもしれません。ですが、初めて学ぶものはいくつになっても戸惑うものです。一緒に楽しく歯学の勉強をスタートさせ、重要な知識を一歩一歩習得していきましょう。

また、近年の医学・歯学の発展は目覚ましく、歯科領域の知識だけでは新たな技術の開発は困難になっています。次世代の治療法開発に道を拓くことを目指し、口腔解剖学・口腔組織学の知識をベースとしながら、工学・情報工学・理学・医学・老化学・生物学・再生医学など様々な知識を融合して研究を進めています。具体的には、細胞老化現象、特に様々なストレスによって生じる老化細胞(ストレス誘導性早期老化細胞)や基質劣化現象に焦点を当て、これらのメカニズム解明・制御法の開発に取り組んでいます。

研究室のメンバーMEMBER

- 講師/松島 恭彦、仲川 雅人、乾 千珠子

大学院生/覃 科、余 連婧、劉 道一、杜 欣霏、姜 文韜、呂 佳儒、李 瀚東(以上、口腔解剖学)

秀 みらい、井上 正浩(以上、高齢者歯科学)

森鼻 洋平、辰巳 莞菜、水野 英雄(以上、歯科矯正学)

岸田 宏樹(歯科保存学)

前田 洋二郎(口腔インプラント学)

趙 一鳴(口腔外科学(二))

岳 超弈(欠損歯列補綴咬合学)

学生へのメッセージMESSAGE

「楽しみながら、皆で成長する」をモットーにしている講座です。歯の形態学や、歯の組織・歯周組織をじっくり学びたい人、老化研究に興味がある人、歯科だけでなく他分野との接点に興味があるという好奇心が旺盛な人、大歓迎です。楽しく一緒に研究をしましょう。

研究活動

本学の臨床講座に加え、他大学の先生方・企業の皆様と共同研究を行い、全身疾患・歯科疾患で未だ明らかになっていない老化現象の謎の解明を行っています。(随時更新中)

-

新たなメカニズムに立脚した新規骨再生材料の開発

癌、歯周病などで失った骨を回復させるため、新たな骨再生材料の開発を進めています。特に私たちは、緑茶に含まれ、ストレス誘導性老化細胞の出現を包括的に抑える機構を持つカテキン(EGCG)をゼラチンと結合することで、優れた骨再生材料が生まれることを見出しました。現在、同材料の改良やメカニズム解明を進め、歯科に応用できる新たなメカニズムに立脚した骨補填材の開発を進めています。

-

ストレス誘導性老化細胞の機能解明

老化というと、年をとった老化をイメージすると思いますが、実は若い人の体の中にも、ある一定のストレス環境下で老化細胞(ストレス誘導性老化細胞といいます)が出現します。近年、この老化細胞が周囲の組織に対し悪影響を与え、様々な病気において重要な役割を担っていることがわかってきましたが、歯科での役割については殆どわかっていません。現在、同細胞の誘導メカニズムや、生体内挙動の解明を精力的に進めています。

-

唾液を用いた簡易動脈硬化診断法(リキッドバイオプシー)の開発

唾液は、患者さんに苦痛を与えることなく採取できる液体であり、全身疾患の診断法への応用が期待されています。私たちは、様々なデータベース(ビッグデータ)とストレス誘導性老化細胞の知見を組み合わせた解析を進め、動脈硬化の簡易診断に繋がりうる候補遺伝子群を唾液内に発見しました。同遺伝子を用いた動脈硬化簡易診断法の開発や、機序解明を進めています。

-

高速老化魚を用いた老化現象の解明

アフリカに由来を持つ短命のメダカに着目し、老化現象のコアとなるメカニズムの解明に挑戦しています。まだまだ着手したばかりですが、教員、院生、学生一致団結して楽しみながら大きな夢に向かって研究を進めています。

-

IT技術を利用した歯科医学教育開発研究

学生に歯科医学に興味を持ってもらい、学生の歯科医学学習の手助けをモットーに、学生の学習スタイルに合わせ、IT技術を利用した歯科医学教育法の開発を行っています。また近い将来主流になると思われるフリックネイティブ世代の学生に最良な歯科医学教育法の模索を行っています。一例としてキーボードのタイピング練習と同時に口腔解剖学の専門用語を覚えれる学習支援型タイピングソフトの開発を行っています。

研究業績(2025年5月27日現在)

- Wang Y, Nakagawa M*, Luo C, Kanda R, Matsushima Y, Nishiura A, Honda Y*. Cellular senescence of RANKL(+) osteoblasts and Th17 cells in severe periodontitis with occlusal trauma. J Prosthodont Res. 2025. In press.

(老化細胞・再生医学研究)咬合性外傷を伴う歯周炎のメカニズム解明に取り組んだ研究です。同疾患の増悪にストレス誘導性早期老化(骨芽細胞やTh17細胞)細胞が関与していること、老化細胞除去薬(セノリティック)で予防できる可能性をラットモデルで証明しました。次世代の歯周疾患治療開発に繋がる知見です。 - Wang X, Zhou Y, Luo C, Zhao J, Ji Y, Wang Z, Zheng P, Li D, Shi Y, Nishiura A, Matsumoto N, Honda Y*, Xu B, Huang F. Senolytics ameliorate the failure of bone regeneration through the cell senescence-related inflammatory signalling pathway. Biomed Pharmacother. 2024; 175: 116606. (IF=7.4)

(老化細胞・再生医学研究)細菌成分が混入した場合、手術結果を大きく悪化させます。リン酸カルシウム埋入時にリポ多糖(LPS)が混入した場合に生じるストレスがストレス誘導性早期老化細胞出現させ、同細胞を制御することで骨再生能が回復可能であることをラットモデルで実証しました。安心な再生医療の実現に繋がる基礎的な知見です。 - Zheng S, Nakagawa M, Gong Y, Matsushima Y, Sasayama S, Baba S, Honda Y*. Temporal changes toward cellular senescence in rat dental pulp stem cells induced by long-term in vitro culture. Appl Sci. 2024; 14: 11376.

(老化幹細胞研究)歯髄幹細胞は、長期的に培養された場合細胞老化現象を起こします。しかしながら、その細胞老化現象の詳細な解明は未だなされていませんでした。将来的な歯髄幹細胞の再生医療応用やStem cell agingの解明に向けた基礎的な知見を丁寧に取得・解析し報告しました。 - Deng Z, Iwasaki K*, Peng Y, Honda Y. Mesenchymal stem cell extract promotes skin wound healing. Int J Mol Sci. 2024; 25: 13745.

(再生医学研究)間葉系幹細胞抽出物の再生医療への応用を試みた研究です。同抽出物が、皮膚に生じた外傷の治癒を早めることを先端歯学分野の先生にご協力いただき報告しました。歯科口腔外科や形成外科領域で生じた皮膚疾患に向けた効果的な治療法の開発に繋がる成果です。 - Zhou Y, Nishiura A*, Morikuni H, Deng W, Tsujibayashi T, Momota Y, Azetsu Y, Takami M, Honda Y*, Matsumoto N. RANKL+ senescent cells under mechanical stress: a therapeutic target for orthodontic root resorption using senolytics. IJOS 2023; 15: 20.

(老化細胞研究)歯科矯正治療に生じる歯根吸収は未だ明確な予防・治療法がありません。ラットを用いて、同疾患のメカニズムにストレス誘導性早期老化細胞が関与していること、老化細胞除去薬(セノリティック)で予防できることを世界に先駆けて報告しました。(2023年現在歯科で最もインパクトファクターが高い雑誌Nature groupのIJOS(IF=14.9)でFeatured論文として紹介されました) - Deng W, Jo J*, Tanka T, Morikuni H, Hashimoto Y, Matsumoto N, Honda Y*. A senomorphic-conjugated scaffold for application of senescent cells in regenerative medicine. Adv Ther 2023; 6: 2200276.

(老化細胞・再生医学研究)老化細胞制御という新たな視点での骨補填材開発に取り組んだ研究です。老化多能性前駆細胞の骨再生能を、老化細胞制御能を持つカテキンが結合した材料で回復しうること明らかにしました。高齢者に対する効果的な再生医療や、大量生産した細胞の有効活用に繋がる成果です。 - Yang N, Nakagawa M*, Nishiura A, Yamada M, Morikuni H, Honda Y*, Matsumoto N. Identification of senescent cells in peri-implantitis and prevention of mini-implant loss using senolytics. Int J Mol Sci 2023; 24: 2507.

(老化細胞研究)インプラント周囲炎は歯科インプラントの脱落を引き起こしうる未だ困難な疾患です。独自のラットモデルを作製し、インプラント周囲炎のストレスで老化細胞が出現してくること、老化細胞除去薬を用いて脱落が防止しうることを報告しました。同周囲炎の次世代の予防・治療法の開発に繋がる知見です。 - Liu H, Gong Y, Nakagawa M, Tanimoto H, Yoshikawa K, Honda Y*, Yamamoto K. Localization of senescent cells under cavity preparations in rats and restoration of reparative dentin formation by senolytics. Dent Mater J 2023; 42: 360-367.

(老化細胞研究)歯科治療の窩洞形成で生じるストレスが歯髄の細胞に老化誘導を引き起こすことを明らかにしました。また同細胞を老化細胞除去薬で除去することで修復象牙質の形成が早まることを報告しました。虫歯の新たな治療法開発に繋がる知見です。 - Zhou Y, Nishiura A*, Morikuni H, Tsujibayashi T, Honda Y, Matsumoto N. Development of a tooth movement model of root resorption during intrusive orthodontic treatment. Dent Mater J 2023; 42: 396-404.

(機器開発)歯科矯正学講座の先生方に力をお借りして、垂直的な歯根圧下のラットモデルを新たに作製しました。上記のIJOS論文の基盤ツールとなった開発研究です。 - Wang X, Honda Y*, Zhao J, Morikuni H, Nishiura A, et al.: Enhancement of bone-forming ability on beta-tricalcium phosphate by modulating cellular senescence mechanisms using senolytics. Int J Mol Sci 2021, 22: 12415.

(老化細胞研究)骨再生で使用される骨補填材β-TCP周囲にストレス誘導性早期老化細胞が出現することを発見し、同機序を制御することで骨再生が増強する可能性を証明しました。 - Gong Y, Honda Y*, Adachi T, Marin E, Yoshikawa K, et al.: Tailoring silicon nitride surface chemistry for facilitating odontogenic differentiation of rat dental pulp cells. Int J Mol Sci 2021, 22: 13130.

(幹細胞研究)歯科において活用が乏しい窒化ケイ素が歯髄由来細胞の象牙芽細胞分化を促す可能性を明らかにしました。 - Gao B, Honda Y*, Yamada Y, Tanaka T, Takeda Y, et al.: Utility of thermal cross-linking in stabilizing hydrogels with beta-tricalcium phosphate and/or epigallocatechin gallate for use in bone regeneration therapy. Polymers (Basel) 2021, 14: 40.

(骨再生研究)新規骨補填材エピガロカテキンガレート(EGCG)結合ゼラチンを活用し、β-TCP含有ゲルを創製し、β-TCPの操作性、細胞親和性、β-TCPの分散抑制、骨再生能の向上に成功しました。

競争的資金獲得実績(一部)

- 「「前」老化細胞から紐解く骨再生阻害老化細胞の誘導と回復メカニズムの解明」

科学研究費(基盤研究(B)) - 「ストレス性老化誘導モデルとRNA-seq解析で拓く新たな骨再生阻害分子機構の解明」

科学研究費(基盤研究(B)) - 「動脈硬化の早期発見に挑むマルチデータベースを用いた唾液内血管老化マーカー群の同定」

科学研究費(挑戦的研究(萌芽)) - 「ストレス誘導性老化細胞の挙動解析から迫る未知なる骨形成阻害機構の解明」

科学研究費(基盤研究(B)) - 「ストレス誘導性老化細胞の挙動解析から迫る未知なる骨形成阻害機構の解明」

新学術領域研究「先進ゲノム支援」公募 - 「力学刺激特異的バイオマーカーの探索に向けた細胞核変形模倣デバイスの開発」

科学研究費(挑戦的萌芽研究)

に変更してください)

に変更してください)