大阪歯科大学

歯科衛生士研修センター

※受付は11月28日(金)17:00で終了しました。

※受付は11月21日(金)17:00で終了しました。

公開セミナーの詳細はこちら

公開セミナーの詳細はこちら

※公開セミナーのお申込受付は9月22日(月)から開始します。

8月のA. 専門基礎研修の日程表はこちら

2025年度フォローアップ研修の詳細はこちら

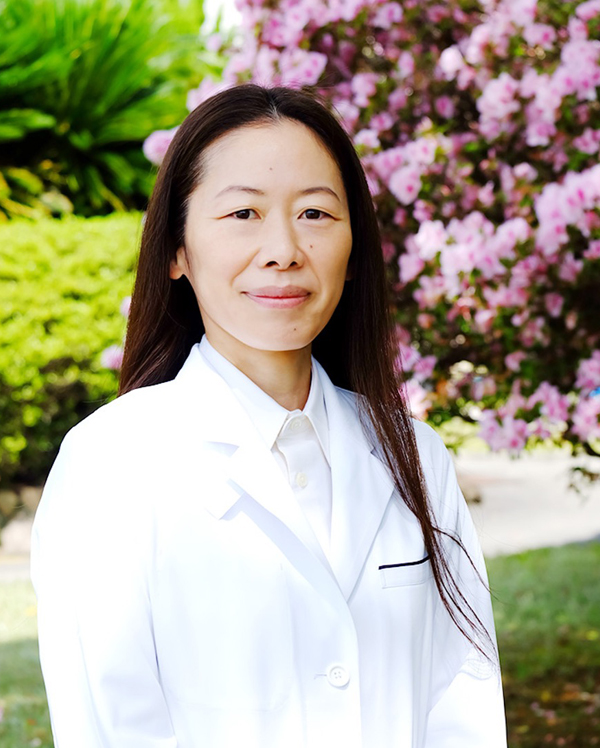

センター長ご挨拶

センター長 島田明子

近年、医療デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や、超高齢社会における多職種連携医療ならびに地域包括ケアシステムの発展により、日本の歯科医療を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした社会情勢の変化に伴う歯科医療の進展の中で、歯科衛生士は医科と歯科をつなぐ専門職としてその役割を拡張し続けており、求められる業務の専門性と多様性は一層高まっています。しかしながら、これらの社会的ニーズに反して歯科衛生士の離職率は依然として高く、慢性的な人材不足は質の高い歯科医療の提供に影響を及ぼしかねない喫緊の課題となっています。

大阪歯科大学医療保健学部歯科衛生士研修センターは、厚生労働省による歯科衛生士の復職支援および離職防止を目的とした「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業」における歯科衛生士技術修練部門の研修施設として、2018年に開設されました。本センターでは、離職中の歯科衛生士が安心して復職できるよう、基本的知識の再確認から最新技術の習得までを体系的に学べる研修プログラムを提供しています。さらに、卒後教育の拠点として新卒歯科衛生士を対象としたフォローアップ研修を実施し、臨床に直結する知識・技術の定着とスキルアップを支援しています。

時代の変化に応じて自らをアップデートし続ける「リカレント教育」は“すべての歯科衛生士”に必要であると考えています。多職種連携医療、医療コミュニケーション、さらにデジタルデンティストリーなどを含む現代の卒前教育を受けた新人歯科衛生士との協働のために、現在臨床において教育的立場にあるベテラン歯科衛生士の方にとっても有用な研修プログラムを準備しています。

本センターは、スクールインスクールとしてこれからの日本の歯科医療を支える歯科衛生士の技術の向上に寄与するとともに、受講生が生涯にわたり研鑽を重ねることができる『第2の母校』として信頼されるリカレント教育拠点となることを目指しています。

歯科衛生士研修センターの

ご案内

超高齢社会の進行とともに、健康寿命の増進のためには口腔の管理や適切な指導がますます重要となります。そうした中、歯科衛生士はいよいよ重要で働きがいのある職業になってまいります。

本研修センターは2018年に厚生労働省の委託を受け、特に近畿2府4県にお住まいの歯科衛生士の方々にさらに活躍していただきたいということで発足いたしました。 その目的は、新人と離職歯科衛生士の資質を向上させ、就業意欲を高めることで離職を防止するとともに、復職を希望する歯科衛生士を支援し、近畿圏における歯科衛生士の不足を改善し、住民の口腔の健康に寄与することです。

ぜひ本研修センターを利用し、活動の幅を広げていただければと思います。

研修プログラムを受講する

好きなプログラムを選んで受講できる

オーダーメイドプログラム

+

+

新人歯科衛生士の就業意欲を高めることで離職を防止すると共に、離職歯科衛生士の資質を向上させ、再就職をサポートします。

また、社会の高齢化、新しい材料や器具・器材などの歯科医療の変化への対応能力の獲得を目指し、

歯科衛生士の生涯学習の場を提供して国民の口腔の健康に寄与します。

-

講義・実習

専門基礎研修

歯科衛生士研修センター内において、歯科衛生士としての必要な講義および顎模型、シミュレーターなどを用いた実習を中心に行います。

※8⽉よりアドバンスコース(実習中⼼)を別に設ける予定です。

歯科衛生士として必要な、講義・実習を実施します。選択したいコースだけ受講できます。

- コース数14コース

- 開催月4月・8月・12月

- 時間9:30~12:00(半日)

- 研修費1コース2,000円(税込)

- 研修場所歯科衛生士研修センター

コース一覧

A-1

口腔健康管理

高齢者の口腔内を再現した模型と,口腔内以外の周囲器官と人体を再現したシュミレーターを使用して,口腔健康管理について実習を通じて学修する。

A-2

プロービング・SRP・

シャープニングポケットプローブ・ハンドスケーラーの基本操作方法やシャープニングを講義及び実習を通じて学修する。

A-3

スケーリング・PTC

超音波スケーラーやエアスケーラーの違いや使い方,仕上げに歯面研磨を,実習を通じて学修する。また各種器材の口腔内の状況にあわせた使い方を学修する。

A-4

歯科材料・機器・診療補助

歯科材料と機器は常に改良され,新しい製品が臨床に使用されている。合着材,仮封材,印象採得など使用頻度が高い若しくは最新の歯科材料と機器の取扱い方法と診療補助を,実習を通じて学修する。

A-5

口腔リハビリテーション

摂食嚥下障害の実例とリハビリテーションの方法を講義と実習で学修するとともに,口腔機能低下症の検査法についても学修する。

A-6

訪問診療

訪問歯科診療の概要,具体的な実施要領,歯科衛生士としての業務を学修するとともに,訪問診療で用いる器材の準備,訪問先での設置及び片付けについて実習を通じて学修を行う。

A-7

感染防止・医療安全

歯科医療現場における感染予防に関する基本的事項と対策を,本学附属病院の院内感染防止マニュアルを含めて実習を通じて学修し,実践能力を養成する。また,医療事故やヒアリハットについても学修する。

A-8

医療コミュニケーション

適切な患者とのコミュニケーション,医療従事者間のコミュニケーションやクレーム時の対応について実習を通じて学修する。

A-9

全身管理

高齢患者の増加に伴って,全身疾患を持つ患者の対応が重要になる。全身疾患を有する患者への対応を学修し,生体情報モニタの利用法を実習を通じて修得する。

A-10

周術期の口腔健康管理・

口腔インプラント周術期における口腔管理の効果,多職種連携について学修するとともに,本学附属病院病棟での口腔衛生管理について学修する。インプラント治療について術前からメインテナンスまでの口腔衛生管理について学修する。

A-11

保険診療・診療報酬・

電子カルテ電子カルテへの理解が歯科衛生にも求められる。そこで,電子カルテの仕組みを学修するとともに,本学附属病院で採用している電子カルテの利用法を学修する。

A-12

歯科衛生士の3大業務

歯科衛生士の3大業務である診療補助・予防処置・保健指導について具体的に学修する。歯科衛生過程の現場での活用法や認定歯科衛生士制度についても学修する。

(C:臨床研修オリエンテーション)A-13

歯科英語実践講座

新時代のニーズを見据えて作られた実践的な歯科英語教本を使い、無理なく楽しく、実践的な英会話を学修する。

A-14

口腔内スキャナー

近年、修復・補綴治療においてデジタル技術による治療が普及している。口腔内スキャナーを使用した光学印象について、講義と実習を通じて学修する。

-

自己練習

自己学習研修

歯科衛生士研修センター内において、チェアーや器材を借用して、自らの課題を解決するため、自己学習研修を行うことができます。

センターの場所と器材を借りて自主練習ができます(器材費別)。希望日をお申り込みください。

※予約状況により希望日に利用できない場合があります。

※お申し込み期限は14日前までです。- 開催月通年

- 時間帯9:30~15:30

- 曜日平日(月〜金)

- 研修費1時間 1,000円

2時間 2,000円

3時間 3,000円

(器材費別・税込) - 研修場所歯科衛生士研修センター

-

病院実習

臨床研修

本学附属病院の歯科衛生士が配属されている外来診療室において、臨床研修を行います。

なお、1診療科3日以上の研修が必要となります。

大阪歯科大学附属病院の各診療科から希望の診療科を選択し、各診療科の担当歯科衛生士から指導を受けることができます。

※訪問診療の研修を希望される方は、高齢者歯科(水曜日)を選択してください。

※研修日は希望できます。(連日でなくても大丈夫です。)- 開催月5月・6月・9月・10月・1月・2月

- 研修費1診療科(3日)8,250円(税込)

(追加料金 2,750円/日) - 研修場所大阪歯科大学附属病院診療科

各研修診療科での研修内容

C-1

保存修復科・歯内治療科・

歯周治療科保存領域での治療に入る前の患者の口腔衛生管理を研修する。精神・心理面で対応が難しい症例ではコミュニケーション手法を研修する。白い歯外来や口臭外来の診療補助,また,歯周手術の見学と手術用器材・器具の準備についても研修する。

C-2

高齢者歯科

高齢者歯科診療室で75歳以上の高齢者及び総合病院入院患者に対する訪問歯科診療での診療補助と口腔機能管理について研修する。また、ドライマウス外来での口腔乾燥患者に対する検査について研修する。

C-3

補綴咬合治療科

補綴処置に入る前の口腔衛生管理(歯周初期治療を含む)と補綴処置終了後の定期検診を研修する。

C-4

口腔外科

本院に入院して手術を受ける患者全員の術前から入院中,退院後までの口腔衛生管理を研修する。口腔癌の症例では放射線治療・化学療法中のメンタルサポート,術後のリハビリについても研修する。また,他院からの難抜歯・歯槽整形・嚢胞摘出・顎骨骨折の整復・固定などの器具の準備についても研修する。

C-5

矯正歯科

矯正治療中の患者の口腔衛生管理を研修する。(顎変形症のケースは術前からの介入で術前のプラークフリーに繋げる)また,矯正装置の器具・器材の管理業務を研修する。

C-6

小児歯科・特別支援歯科

乳児から15歳未満の発育過程にある小児を対象とする総合診療を研修する。身体のみならず精神面で問題を抱えている患者へのトータルサポート,また,開業歯科医院で難しいとされる歯科治療の全身麻酔下での施術に対しての診療補助業務も研修する。

C-7

口腔インプラント科

インプラント施術患者の術前から定期健診までの口腔衛生管理について研修する。また,手術に使用する器具・器材の準備から使用後の洗浄・滅菌までの過程を研修する。

C-8

総合診療科

初診患者の接遇や紹介元医療機関との地域連携,また,総合治療計画に基づく歯科診療を終えた患者の定期健診(歯周病安定期治療など),関連病院から依頼された周術期口腔ケアなどについて研修する。

C-9

口腔リハビリテーション科

顎顔面領域に障がいのある患者,あるいは加齢に伴い口腔機能が低下した患者の専門的検査とリハビリテーションの実践を研修する。

研修の特徴

- 歯科衛生士の業務に必要な知識や技術などを基礎から学ぶことができます。

- 専門基礎研修、臨床研修、自己学習を通じて、歯科衛生士としての自信回復を支援します。

- 研修は、ご自分の都合に合わせて無理なく受講できます。

応募資格

歯科衛生士免許をお持ちで、次のいずれかに該当する方。

- 現在、離職中で、歯科衛生士として復職を目指している方。

- 歯科衛生士として復職後間もない方で、業務に自信が持てない方。

- 現在、歯科衛生士として就業中で、基礎技術を向上させたい方。

- 最新の教育を学びたい方。

修了証の授与

所定の研修課程(【A. 専門基礎研修】:6回以上・【C. 臨床研修】:6日以上)を受講された方には修了証書を授与します。当該年度で修了要件に満たない場合、翌年度に限り研修実績の合算が認められます。

※なお、公益社団法人日本歯科衛生士会の第5次生涯研修制度(2)特別研修3単位となります。

研修のキャンセルについて

やむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、研修⽇の2⽇前の17時までにメールでお知らせください。研修当⽇の場合は、お電話(06-6910-1573)でご連絡ください。

他の研修⽇への振替については、その状況により要相談となります。

研修の申し込み手順

STEP

1

会員登録をする

① 会員登録フォーム【会員番号】がメールで送られてくる

STEP

2

【予約番号】がメールで送られてくる。

その後、予約内容の確定と【研修金額】が別メールで送られてきます。

STEP

3

研修料金を振り込みする

(メールが届いてから3日以内)

STEP

4

研修当日

領収書を持参してください。

振込先

研修料⾦の振込先は、下記の通りです。振込⼿数料は振込⼈のご負担でお願いいたします。

振込済みの研修料⾦の返⾦は⾏いませんのでご了承ください。

| 銀行 支店名 |

三井住友銀行 くずは支店 |

|---|---|

| 預金種別 | 普通預金 |

| 口座番号 | 1637666 |

| 口座名義 | 学校法人大阪歯科大学 |

※お振り込みの際は、振込依頼⼈名欄に必ず「予約番号」と「会員名」をご⼊⼒ください。

[予約番号]と[会員名]

例:(A26-001 ヤマダハナコ)

研修 Q&A

- 受講するのに何か条件がありますか

- 歯科衛生士の免許をお持ちでしたらどなたでも受講していただけます。

長く歯科衛生士として働いておられなかった方、技術に自信がないので自分のペースで練習したい方など学びたい内容に沿った研修をお選びください。

- 費用はどれくらいかかりますか

- 【A. 専門基礎研修】は1コース2,000円で1コースよりお申し込みできます。

【B. 自己学習研修】は1時間1,000円(器材費別、税込)で1時間追加ごとに1,000円プラスとなります。

【C. 臨床研修】は1日2,750円です。1診療科に3日間以上の研修が必要となりますので、1診療科での研修費用は8,250円~となります。診療科は複数選んでいただけます(上限はありません)。

- 【B. 自己学習研修】ではどのような研修ができますか

- マネキンを使ってのスケーリングや歯面研磨、材料の取扱い、在宅訪問時の歯ブラシやスポンジブラシを使用しての口腔衛生管理の研修、車椅子の移乗の練習、生体モニターや吸引器の使い方など幅広く研修していただけます。

詳細は「B. 自己学習研修貸し出し器材申込書」をご覧いただき、「B. 自己学習研修申込みフォーム」よりお申し込みください。

- 【B. 自己学習研修】時に自分の使っている器具を持ち込むことができますか

- スケーラーや模型などご自分の使いやすいものがあればお持ちください。

- 【B. 自己学習研修】は数名で研修できますか

- お一人でもお友達と一緒でも【B. 自己学習研修】していただけます。どちらの場合でもお一人ずつ会員登録をしていただき、研修の申し込みをお願いいたします。

- 【A. 専門基礎研修】の研修期間はありますか

- 【A. 専門基礎研修】は4月・8月・12月に研修を予定しております。ご自分の学びたい内容を選択し、1コースから受講していただけます。受講数の上限はありません。

- 【C. 臨床研修】の研修期間はありますか。

- 【C. 臨床研修】は①5・6月 ②9・10月 ③1・2月を予定しております。①②③の期間中はロッカールームもお貸しいたします。

- 受講時の服装は決まっていますか

- 【A. 専門基礎研修】【B. 自己学習研修】における研修時の服装は自由ですが、研修しやすい服装とシューズでお越しください。またご自分のユニホームや白衣を着用、もしくは、センターのユニホームをお貸しすることができます(クリーニング代を別途お支払いいただきます)。

着替えられる場合はロッカールームを無料でお貸しします。

【C. 臨床研修】受講時は必ず各自お持ちのユニホームと前カバーのある白のシューズをご準備ください。ユニホームがない場合はこちらのユニホームを期間中お貸しします(クリーニング代を別途お支払いいただきます)。

シューズの貸し出しはしておりませんので各自でご準備してください。

お問い合わせ

大阪歯科大学

医療保健学部

歯科衛生士研修センター

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-17 西館4階

TEL:06-6910-1573 (平日:9-17)

FAX:06-6910-1016