大阪歯科大学

有歯補綴咬合学講座

咬み合わせはもちろん、多分野の臨床・研究に取り組んでいます!

「補って綴る」学問が補綴学です。分かりやすく言うと、歯を補い、つなぎ合わせて回復する学問です。補綴学は入れ歯、さし歯、ブリッジ、インプラントなど一般的に耳にする多種類の歯科補綴物と呼ばれる人工物について学びます。中でも、有歯(ゆうし)補綴咬合学講座は、歯がある程度残っている人に対して、歯科補綴物であるクラウン・ブリッジを作ったり、かみ合わせの治療をする専門講座です。

天然の歯には「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる器官があります。この歯根膜は食べ物の硬さを認識や咬み合わせる力の調節などのとても重要な役割を担っています。「有歯」の名前の由来は、この歯根膜の頭文字を取って、歯根膜を有する歯に対して治療を行うという意味を込めて付けられました。

当講座では日ごろから、臨床・研究・教育に携わるのはもちろんのこと、留学生を交えた国際交流や講座旅行に行ったり、医局員の有志が集まって釣り大会やゴルフ大会を開催して楽しい毎日を過ごしています。医療従事者として、オンとオフをきっちり切り替えられることはとても大切です。有歯補綴咬合学講座は知識・技術だけにとどまらず、医療従事者として優れた心や考え方を育む講座です。

有歯補綴咬合学講座サイト

研究室のメンバーMEMBER

- 准教授/佐藤 正樹

- 講師/鳥井 克典

- 助教/山本 真由、安井 由香、松尾 信至

- 大学院生/津守 佑典、鐘 茂巍、山崎 光葉、汪 子傑、小林 隆一朗、坂井 悠、

土手 康太郎、米田 眞菜、付 乙、侯 鈺熙、李 季純、陳 家旭

学生へのメッセージMESSAGE

当講座では歯の実質欠損と歯列の部分的な欠損、ならびに咬合の不調和などに起因する顎口腔系の形態異常、機能異常および審美障害などの疾患を扱っています。写真は診療室で研修医の先生と一緒に患者さんに治療の説明を行っている場面です。毎日,教育・研究・臨床活動と忙しくしていますが、学生さんはいつもウエルカムです。

研究活動

有歯補綴咬合学講座では多分野にわたる研究を行っています。そのいくつかをご紹介いたします。

- 「デジタル技術」を応用した機能的・審美的な修復方法の開発

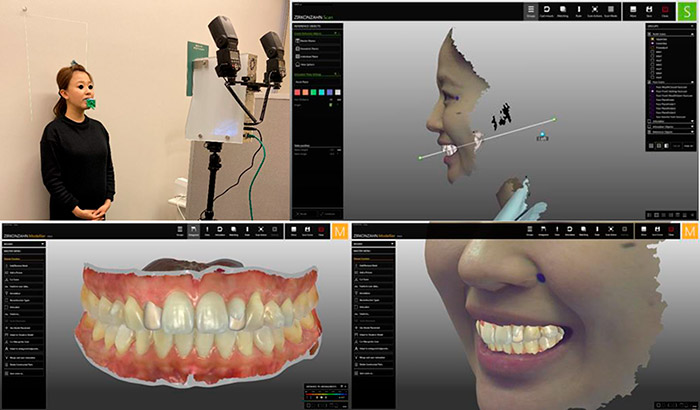

近年の歯科におけるデジタルテクノロジーの浸透は目覚ましいものがあります。歯科補綴学における「デジタルデンティストリー」という領域も明確に確立され、チェアサイドあるいは技工領域のワークフローが急激に変化しています。もはや日常的に作業用模型がデジタルデータ化され、ソフトウェアで設計、ミリングマシンにてクラウン・ブリッジや義歯のフレームなどが製作されています。それに続き口腔内スキャナーも進化・普及し始めており、硬組織の形態情報の補足と修復治療に関して臨床のワークフローもほぼ確立されてきています。一方で、口腔内外の軟組織形態や下顎運動のデジタル情報の統合に関してはまだまだ改善の余地を残しています。

審美修復治療に関しては、近年では顔貌を基準とした分析にもとづく修復治療計画が重要と考えられています。口腔内における硬組織以外の形態情報も補綴装置製作時に必要とされます。

われわれは顔面の三次元形態情報をデジタルデータとして捕捉するフェーススキャナーと、CAD/CAMシステムの統合に関する研究に取り組んでいます。

デジタルデンティストリー

- 「審美歯科」についての研究

1)アイトラッキング技術を応用した歯科審美に対する計量心理学的評価

人は対面時にどの程度相手の口を見ているのでしょうか。歯の色や歯並びによって、相手に与える顔の印象はどの程度変わるのでしょうか。アイトラッキングシステムという視線計測技術を用いることで、口元や銀歯を見ている割合の数値化や、印象評価を併用して歯の色が人の印象に及ぼす影響を明らかにすることが可能となります。それにより、機能回復だけでなく、審美回復のカウンセリングの必要性を裏付けることができるのではないかと考えています。

人はどこを見ているか

2)ジルコニアを用いたダブルクラウン(テレスコープクラウン)

実験風景

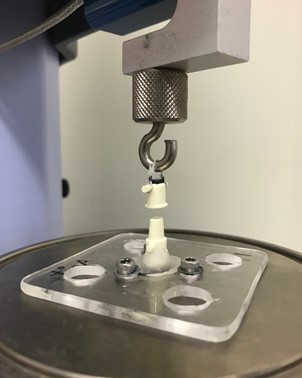

ジルコニアは、非常に強度の高いセラミックス材料です。近年、金属アレルギーや金属価格の高騰などの問題が生じているため、従来から歯科治療で使用されている金属に替わる材料として着目されています。

われわれはこのジルコニアを用いたダブルクラウンを患者さんが取り外しできるブリッジや義歯に応用することを目的に、ジルコニアの静止摩擦係数やクラウンの維持力、強度などについて研究を進めています。 - 「大気圧プラズマ処理効果」の研究

プラズマとは固体、液体、気体に次ぐ物質の第四の状態です。イメージとしては電離した気体です。この気体を照射することで、対象物の表面のクリーニング、コーティング、殺菌等様々な効果を発揮します。この効果に注目し、歯冠補綴物に対して照射した際に与える効果を研究しています。

低温大気圧プラズマ装置

- 「生体計測」についての研究

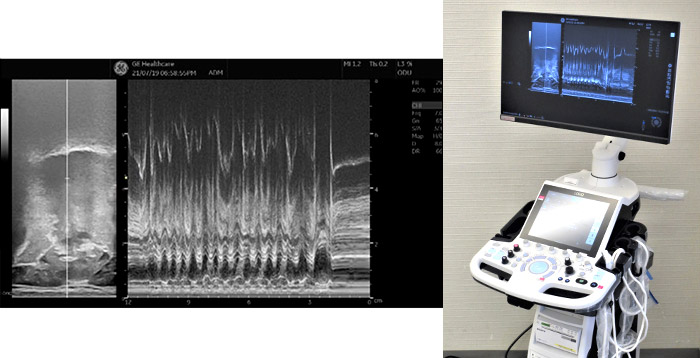

1)超音波検査を用いた舌の研究

食べているときに舌はどのように動いているのでしょうか?身近なのに未解明なことが多い舌についての研究です。内科や産婦人科で用いられている超音波画像検査(エコー)を利用して、食べている最中の舌運動を観察、比較することで舌の動きの解明や口腔リハビリテーションへの応用に繋がると考えています。

超音波診断装置

2)有歯顎者と咬合違和感症候群患者における歯根膜触・圧覚閾値の研究

臨床現場において、従来の検査法では異常を認めないにも拘らず、長期にわたって咬み合わせの違和感を訴える、咬合違和感症候群(ODS)の患者が存在します。現状ODSに対する検査、診断、治療法はなく、それらの確立が急務です。

そこでわれわれは本病態に歯根膜感覚が関連していることに着目し、健常有歯顎者における歯根膜触・圧覚閾値を定量的に測定する検査法を開発しました。また、症例レベルではありますが、何名かのODS患者における歯根膜感覚が健常者のそれと比較して逸脱している知見を得ており、将来的にODSの診断に有用な検査法となることが期待されます。

歯根膜感覚測定風景と測定装置

3)唾液検査による口腔内環境の判定

これまでの補綴学では、欠損歯数に対する補綴修復装置の選択は、欠損歯数や部位のみで決定され、口腔内環境は考慮されていないのが現状でした。われわれは、唾液を被検体とする齲蝕活動性試験を行い、齲蝕に関する口腔内環境のリスク因子について補綴学的に検討してきました。その結果、補綴装置別にみた横断研究から、固定性補綴装置装着者が可撤性床義歯装着者に比べて齲蝕原性細菌数が少ないという知見を得ました。

唾液検査を用いた研究からカリエスリスク因子を特定し、患者個人の適切な治療計画の立案、処置、維持管理に役立てた研究を行っています。

唾液検査測定風景

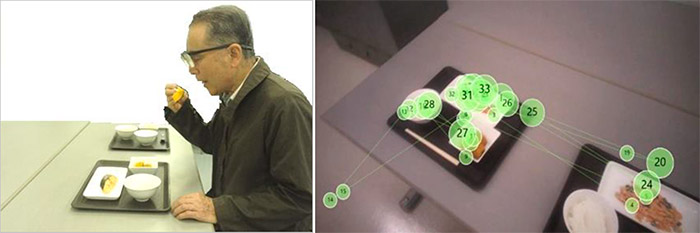

4)高齢者における食の嗜好と視線との関係

認知機能が低下した高齢者は低栄養に陥りがちですが、食べることで体力、精神共に元気になっていきます。では、何を配膳すれば食が進むのか。誰もが自分の好物を食べたいはずです。「目は口ほどにものを言う」ということわざがあります。眼鏡型アイトラッカーは、何をどれくらい見ているかリアルタイムに調べることが可能です。眼鏡型アイトラッカーを装着して食品を見てもらい、視線から好物の発見を考えています。

眼鏡型アイトラッカー・視線分析画像

5)生体の粘弾性を考慮した三次元咬合検査法

粘弾性挙動を示す生体の咬合接触を捉えることは容易ではありません。早期接触は、閉口筋が等張性収縮から等尺性収縮へ切り換わる咬合力が小さい時点では検出できますが、咬合力が大きくなって歯の変や滑走による下顎変位が生じると検出できなくなります。

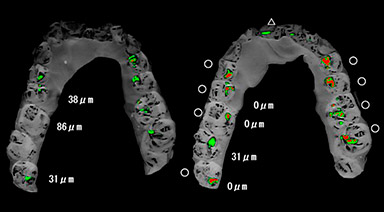

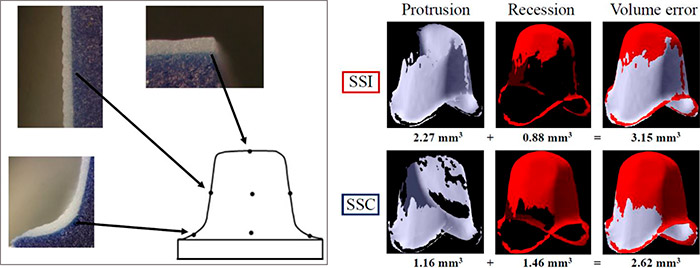

われわれは、シリコーンチェックバイトの画像処理法を研究および臨床に応用しています。さらにシリコーンチェックバイトの光学スキャンによる咬合接触の三次元解析や、咬合印象体の光学スキャンによるクラウン・ブリッジの CAD/CAM製作について研究および臨床を行っています。

咬合検査法,デジタル機器を用いたクラウンの適合度に関する研究

6)咬頭嵌合位の再現性に優れた咬合印象法

「咬合印象法」とは、シリコーン印象材を用いて支台歯と対合歯の印象ならびに咬合関係を同時に採得する手法です。咬合状態を咬合器上に再現するので、精度が高いクラウンが製作できます。その結果、印象時のみならず、装着時における診療時間が短縮されます。さらにシリコーンゴム印象材を用いるので、印象体の経時的な寸法変化が小さく、薬液消毒による感染対策にも優れる在宅歯科診療に有用な術式であると考えられます。

最近では印象体を直接スキャンし、CAD/CAM装置にてクラウンの製作を行っています。歯冠修復処置の増加に伴い、しっかり咬むことができる補綴装置の製作に咬合印象法が必要であり、研究を進めています。

咬合印象採得・CAD装置上での操作