2020年に大阪歯科大学歯学部を卒業した伊東嶺真子(れまこ)さんは、大阪歯科大学附属病院で1年間の研修を終えた後、アメリカで歯科医師になるために単身渡米。コロナ禍での語学留学、病院でのインターン、クリニックでの歯科助手などを経て、2025年3月、見事アメリカ歯科医師国家試験に合格しました。

現在、アメリカで研修医になるため準備を進めている伊東さんにお話を伺いました。

夢を実現するために乗り越えてきた”4つの壁”

「アメリカで歯科医師になる」という目標を実現するための道のりは、想像以上に遠く、そして険しいものだったと語る伊東さん。

そこには、試験合格という“資格の壁”だけではなく、生活のあらゆる場面で直面するいくつもの“見えない壁”がありました。

1.言語の壁

ニューヨーク語学学校の友人と

英語は、日本人にとって比較的なじみのある言語ですが、実際に「仕事として」あるいは「試験として」使う場面では、日本語とかけ離れた言語として「大きく立ちはだかる壁」になると伊東さんは言います。

アメリカ歯科医師国家試験(Integrated National Board Dental Examination;INBDE)では、一問あたりの制限時間は約60秒。 設問を読み、内容を理解し、選択肢を比較して正解を導き出す—これを英語で、しかも時間内に処理するというのは想像以上の負荷でした。

「大人になってからの語学習得は、『言葉』を暗記するだけではなく『思考の回路』を作り直す作業。この壁を乗り越えるには、忍耐強く努力する必要があります」。

2.文化の壁

勉強のスタイルひとつ取っても、日本とアメリカでは全く違うのだとか。

「日本では、手書きでノートを取り、わからないことがあれば図書館に行って調べる。予備校や参考書も充実していて、『教えてもらう』ことに慣れていた。 一方アメリカでは、基本的に各人による独学が前提。誰も『ここが大事ですよ』なんて教えてくれませんから、パソコンとGoogle、AIツールなどを駆使して、自律的に、そして主体的に取り組むことが求められます」。

最初の頃は、専門用語がわからないうえに、どのようにアプローチすれば良いかも分からず、ちょっとしたことを理解するにも膨大な時間がかかったそう。そうした経験を重ねる中で、「私は日本で、本当に恵まれた学習環境にいたんだ」と痛感したそうです。

3.孤独の壁

伊東さんが実際にアメリカに住んで気づいたのは、アメリカで歯科医師を目指すインターナショナルは、主にラテン系やインド系の人たちが中心ということでした。

「地域差もあると思いますが、同じ道を目指す近しい人に会えないのはとても孤独。相談できる先輩も少なく、仲間と励まし合うこともできない。すべてが手探りの毎日でした」。

そうした孤独を乗り越えて、今ははっきりとこう言います。「情報も人脈も、自分で探して自分で挑戦してみるしかありません」。

4.交渉の壁

麻酔科学会にて

伊東さんが日本との文化的ギャップを一番感じたというのが日々の交渉事。アメリカでは、何でも交渉次第。制度や対応がきっちり決まっている日本とは違い、「聞いたらOKになった」「頼んだら特例で通った」なんてことは日常茶飯事とのこと。

反対に、知らない人はそのまま不利な条件で遇されることも多く、「知っている者だけが得をする」「交渉力のある人だけが生き残る」—そんな現実を何度も目の当たりにし、日本との文化や習慣の違いを実感したそうです。

そんな中、伊東さんが実践している“マイルール”は、「同じ質問を3人に聞く」こと。 なぜなら、「人によって返ってくる答えが変わるから」。何度も確認し、最後は自分自身でしっかり判断する力が大事だと伊東さんは強調します。

アメリカで歯科医師になるために

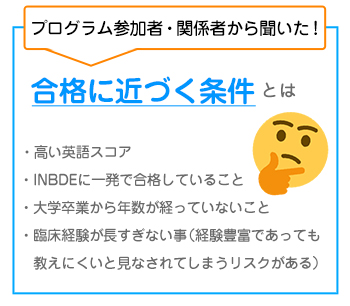

アメリカで歯科医師になる道は、遠く険しい。けれども、「正しい情報と戦略、そして忍耐力があれば決して不可能ではありません」。アメリカ歯科医師国家試験に見事一発で合格した経験から、その「戦略」と、そして研修医プログラム参加に向けた準備を通して感じた「現実」について、次のように話してくれました。

1.国家試験INBDEへの挑戦

取材に答える伊東さん

「INBDEは、形式としては日本のCBTに近いですが、内容の質と広がりはまったく異なります」。

その違いとは—。

試験範囲の違い

「日本の歯科医師国家試験は、臨床に直結した専門的な知識が求められます。保存・補綴・矯正・口腔外科など、各分野において深く掘り下げた知識を問われるため、非常に実践的でアメリカでの専門医試験に近い内容です。

一方、INBDEは、歯科治療に必要な基礎医学の理解を重視しており、出題の中心は薬理学や基礎疾患(全身疾患)に関する知識です。 日本の国家試験をそのまま英語にしたものだと思って挑むと、思考のアプローチ自体がズレてしまう可能性があります」。

人種・文化背景の違い

「アメリカでは患者の背景も様々。出題も、人種・性別・社会文化的要因をふまえた設問が多く、診断基準や治療方針のガイドラインも違うので、日本ではあまり馴染みのない薬の使い方や副作用、用量、禁忌事項、アメリカ特有の疾患管理や医療システムとの連動などを学ぶ必要があります」。

2.研修医プログラムへの参加

INBDE合格後は、次の2つのルートが主流です。

1.アメリカで歯学部に再入学(2年間)

2.研修医プログラムに2年間参加

伊東さんは、「高額な学費を避け、かつ多様な臨床経験を積みたい」と研修医プログラムを選択。ただ、その倍率は非常に高く、フロリダ大学のインターナショナル向け研修医プログラムは、応募者500人に対し採用されるのはわずか12人。実際に病院見学に行った際に、「5年かけてようやく受け入れられた」という話を耳にしたそうです。

アメリカに住んで気づいた「大阪歯科大学の魅力」

アメリカで学び、生活する中で、改めて「大阪歯科大学の教育の質の高さ」を実感したという伊東さん。在学当時は当然のように受けていた講義や実習が、どれほど貴重なものだったか気づかされたといいます。

実践で覚える学び

「大阪歯科大学では、座学に加え実践的な教育がとても充実しています。 例えば、細胞を実際に培養したり、組織のスライドを顕微鏡で覗いたり、技工の基礎から応用まで自分の技術として習得する機会がありました。 こうした『体験を通した知識』は、実はアメリカの歯科大学では必ずしも十分に提供されているわけではありません。 アメリカの大学は確かに基礎医学の教育(特に基礎疾患や薬理)には強みがありますが、歯学という分野に特化した技術教育では、日本の方がむしろ手厚いと感じました」。

麻酔科学会 主催者Dr. Keira Masonと

世界に広がるネットワークと知名度

「もう一つ驚いたのが、大阪歯科大学の国際的な認知度です。 アメリカ各地で『大阪歯科大学出身です』と伝えると、思いがけず歓迎される場面が何度もありました。 ペンシルベニア州の総合病院Geisingerでインターンをしていたとき、たまたま大阪歯科大学の交換留学生だった先生と出会い、すぐに打ち解けることができました。

また、ハーバード大学主催の麻酔科学会に参加した際には、主催の先生が『大阪歯科大学の先生を知っている。もっと日本から学会に参加してほしい』と言ってくださり、歓迎していただきました。 これは、大阪歯科大学が単に歴史のある大学というだけではなく、教育の質と人材力が国際的にも評価されている証拠だと私は思っています」。

渡米を考えている学生さんへ

「アメリカで歯科医師になることは、決して簡単な道ではありません。 英語の壁、文化の違い、情報の少なさ、孤独など。 これらすべてが『普通ではない環境』の連続です。 でも、『やってみたい』『いつか海外で歯科医療に関わりたい』という想いや気持ちは、何より大事にしてほしいです。

私自身、パンデミックの最中でしたが『今、行かないと一生行かないかもしれない』と思い、思い切って渡米しました。周りに相談できる先輩もいない中で、今も毎日が試行錯誤です。日本でのキャリアを捨てリスクを取りましたが、それでも、あの時の決断は間違っていなかったと思います。

また、海外で活躍することだけがすべてではありません。自分の選択に責任を持ち、自分で道を作る覚悟があるなら、どこにいても歯科医師として輝けると思っています。 失敗したっていいんです。大切なのはそこから何を学び、どう立ち上がるかです。自分を信じて諦めずに努力すれば、少しずつ夢は現実に変わっていくと私は確信しています。 Never surrender!」

真ん中が伊東さん

小児歯科学会にて